Le commerce transsaharien a joué un rôle fondamental dans l'histoire économique et culturelle de l'Afrique. Pendant des siècles, il a permis l'échange de marchandises, d'idées et de cultures entre l'Afrique subsaharienne, le Maghreb et le monde méditerranéen. Ce vaste réseau commercial a contribué à l’essor de grandes civilisations et au développement des échanges économiques intercontinentaux. Cet article explore en profondeur l'histoire du commerce transsaharien, ses grandes routes , ses produits phares, ses acteurs, son impact sur les civilisations africaines et les raisons de son déclin.

1. Histoire du commerce transsaharien

Le commerce transsaharien remonte à l'Antiquité, mais il a connu son apogée entre le VIIIe et le XVIe siècle. Dès l'époque romaine, des échanges existaient déjà entre l'Afrique du Nord et les populations subsahariennes, notamment pour le commerce de l'or et des esclaves. Cependant, c’est avec l’expansion de l’Islam au VIIe siècle que les routes commerciales transsahariennes se sont véritablement développées.

L’essor du commerce fut favorisé par :

- L’Islamisation de l'Afrique du Nord et de l'Ouest : les marchands musulmans ont introduit de nouvelles techniques de commerce et ont établi des réseaux de confiance basés sur des valeurs religieuses communes.

- L’expansion des grands empires africains : Le Ghana, le Mali et le Songhaï ont prospéré grâce aux richesses issues du commerce transsaharien.

- L’amélioration des moyens de transport : l’utilisation du chameau, domestiqué par les Berbères, a permis de traverser le désert plus efficacement, assurant ainsi des échanges continus entre le nord et le sud du Sahara.

Au XVIe siècle, l’ouverture de routes maritimes par les Européens a marqué le début du déclin du commerce transsaharien, les échanges se détournant progressivement vers les côtes africaines. Toutefois, son influence culturelle, religieuse et économique demeure encore visible aujourd’hui.

2. Les grandes routes du commerce transsaharien

Loin d'être une barrière infranchissable, le Sahara était traversé par plusieurs routes commerciales essentielles. Les principales voies incluaient :

- La route de l'Ouest : reliant les royaumes du Ghana, du Mali et du Songhaï aux cités commerciales du Maghreb comme Sijilmassa et Marrakech. Cette route favorisait le commerce de l’or, du sel et des esclaves.

- La route du Centre : passant par l'Empire Kanem-Bornou et facilitant les échanges avec l'Égypte et le monde arabe. Elle était essentielle pour le commerce des chevaux, des étoffes et des dattes.

- La route de l'Est : reliant la vallée du Nil aux territoires de l'Afrique de l'Est et au Moyen-Orient. Elle permettait l’importation de perles, de corail et de produits artisanaux.

Ces itinéraires étaient parcourus par des caravanes de chameaux, surnommées les « navires du désert », qui assuraient le transport des marchandises en traversant des zones arides et hostiles. Les grandes oasis, telles que Ghadamès, Agadez, Oualata et Bilma, servaient de points de ravitaillement et de repos pour les marchands et leurs bêtes de somme.

3. Les produits du commerce transsaharien

Le commerce transsaharien reposait sur des échanges de biens rares et précieux. Parmi les marchandises les plus convoitées, on retrouve :

- L'or : extrait des mines du Sénégal et du Mali, il était échangé contre du sel et utilisé pour la monnaie en Europe et en Afrique du Nord.

- Le sel : essentiel à la conservation des aliments et fortement recherché dans l'Afrique de l'Ouest. Il était extrait des mines de Taghaza et de Taoudenni.

- Les esclaves : capturés dans les régions subsahariennes et vendus sur les marchés du Maghreb et du Moyen-Orient. Ils étaient employés comme domestiques, soldats ou ouvriers.

- Les textiles et épices : en provenance du monde arabe et de l'Asie, ces produits de luxe étaient très prisés en Afrique de l'Ouest. On trouvait notamment de la soie, du coton, des tissus brodés et des épices telles que le poivre, le safran et le clou de girofle.

- Le sel : essentiel à la conservation des aliments et fortement recherché dans l'Afrique de l'Ouest. Il était extrait des mines de Taghaza et de Taoudenni.

- Les perles et objets artisanaux : échangés entre les différentes régions, ils témoignaient du raffinement artistique des cultures sahariennes et subsahariennes.

- Les chevaux : particulièrement prisés par les empires ouest-africains pour leur rôle dans la guerre et le prestige. L’élevage et l’importation de chevaux étaient des éléments cruciaux pour la puissance militaire des royaumes.

4. Les acteurs du commerce transsaharien

Plusieurs groupes ont joué un rôle clé dans le développement et la pérennisation du commerce transsaharien :

- Les Berbères et Touaregs : experts de la navigation saharienne, ils guidaient les caravanes et assuraient la protection des marchands contre les pillards.

- Les marchands arabes et maghrébins : intermédiaires essentiels entre l’Afrique subsaharienne et le monde méditerranéen.

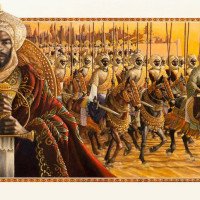

- Les souverains africains : rois et empereurs comme Kankou Moussa du Mali qui ont encouragé le commerce et renforcé les infrastructures commerciales.

- Les grandes villes caravanières : Tombouctou, Gao, Djenné et Koumbi Saleh étaient des centres d’échange majeurs où les marchandises étaient stockées et redistribuées.

- Les caravaniers et négociants locaux : acteurs clés du transport et du commerce qui assuraient la logistique des échanges à travers le désert.

5. L'impact du commerce transsaharien

Le commerce transsaharien a profondément transformé les sociétés africaines à plusieurs niveaux :

- Développement des grands empires : Le commerce a enrichi des États comme le Ghana, le Mali et le Songhaï, favorisant leur expansion militaire et leur rayonnement culturel.

- Diffusion de l'Islam : les échanges avec le Maghreb ont introduit et consolidé l’Islam en Afrique de l’Ouest, influençant la langue, l’éducation et la gouvernance.

- Essor des centres intellectuels : Tombouctou et Djenné sont devenues des foyers de savoir avec des universités et des bibliothèques renommées, comme la célèbre Université de Sankoré.

- Amélioration des techniques de navigation et de commerce : grâce aux contacts avec les marchands arabes, de nouvelles techniques comptables et de gestion des stocks ont été introduites.

- Expansion des réseaux commerciaux internes : la richesse générée a permis de développer des réseaux secondaires de commerce reliant des régions plus isolées.

6. Déclin et héritage du commerce transsaharien

À partir du XVIe siècle, le commerce transsaharien a décliné avec l’essor des routes maritimes contrôlées par les Européens. L’ouverture de nouvelles routes maritimes entre l’Afrique et l’Europe a réduit l’importance des échanges sahariens, et les empires ouest-africains ont progressivement perdu leur influence économique. L'arrivée des Portugais sur les côtes africaines a déplacé les circuits commerciaux vers l'Atlantique, favorisant la traite transatlantique des esclaves.

Cependant, l’héritage du commerce transsaharien reste présent :

- Les traditions commerciales subsistent dans de nombreuses régions sahéliennes.

- Les liens culturels et linguistiques établis entre le Maghreb et l’Afrique subsaharienne continuent d’exister.

- Les anciennes routes commerciales sont encore visibles et utilisées par certaines communautés nomades.

- L’architecture sahélienne inspirée des échanges avec le monde islamique perdure dans de nombreuses villes historiques.

Conclusion

Le commerce transsaharien fut l’un des piliers économiques et culturels de l’Afrique durant des siècles, favorisant le développement des civilisations, la diffusion des idées et le rayonnement des grandes villes caravanières. Son influence s’est manifestée dans la structuration des sociétés, l’adoption de nouvelles pratiques économiques et le rayonnement de centres intellectuels comme Tombouctou.

Bien que son déclin ait été amorcé par l’émergence des routes maritimes au XVIe siècle, son héritage demeure visible dans les traditions commerciales, l’architecture sahélienne et les liens culturels entre l’Afrique de l’Ouest et le Maghreb. Aujourd'hui encore, les anciennes routes transsahariennes témoignent de cette époque prospère où le désert, loin d’être une barrière, était une passerelle entre les peuples et les continents.